ビジネスで勝つためには「1番」を目指せ

こんにちは、伊藤です。

突然ですが、2つ質問をします。

【質問①】日本で1番高い山と2番目に高い山は何でしょうか?

【質問②】日本で1番広い湖と2番目に広い湖はどこでしょうか?

1番高い山は「富士山」、2番目は「北岳」、

そして、1番広い湖は「琵琶湖」、2番目は「霞ケ浦」です。

「富士山」や「琵琶湖」は即答できた方が多いと思いますが、

「北岳」と「霞ケ浦」はいかがでしょうか?

2番目の「北岳」や「霞ケ浦」を回答出来る方は2割程度と言われています。

この質問で伝えたいことは、

「1番」と「2番」では、人の記憶への残りやすさや、印象の強さに大差があるという事実です。

この現象は、単に記憶として残りやすいだけでなく、

ヒトが意思決定をする場面においても影響を及ぼします。

例えば、飲食店を選ぶ際に、「地域で1番評価が高い店」と「2番目に評価が高い店」があれば、

多くの人が2番目に評価が高い店ではなく、1番評価が高い店を選ぶでしょう。

ビジネスの場面においても同じであり、

顧客から「2番手」の印象を持たれてしまうと、選択肢から外れされてしまう可能性が高くなります。

そのため、顧客から選ばれる存在となるためには、「1番」を目指さなければなりません。

しかし、「1番」と言っても、必ずしも、売上高や業界シェアなどを意味するのではありません。

例えば、

「アフターフォローがエリア内で最も充実している」、

「問い合わせへの回答時間が圧倒的に早い」、

「特定の分野での知識や実績が豊富である」など「顧客にとっての1番であること」が重要です。

顧客から選ばれる「1番」を目指すためには、まずは、顧客のニーズを把握しなければなりません。

表面的なニーズだけでなく、

「顧客が本当に求めていることは何か」、「顧客に提供できる価値は何か」を徹底的に考えましょう。

そして、自社の強みを深堀りし、競合と比較しても差別化できる自社の強みを見つけましょう。

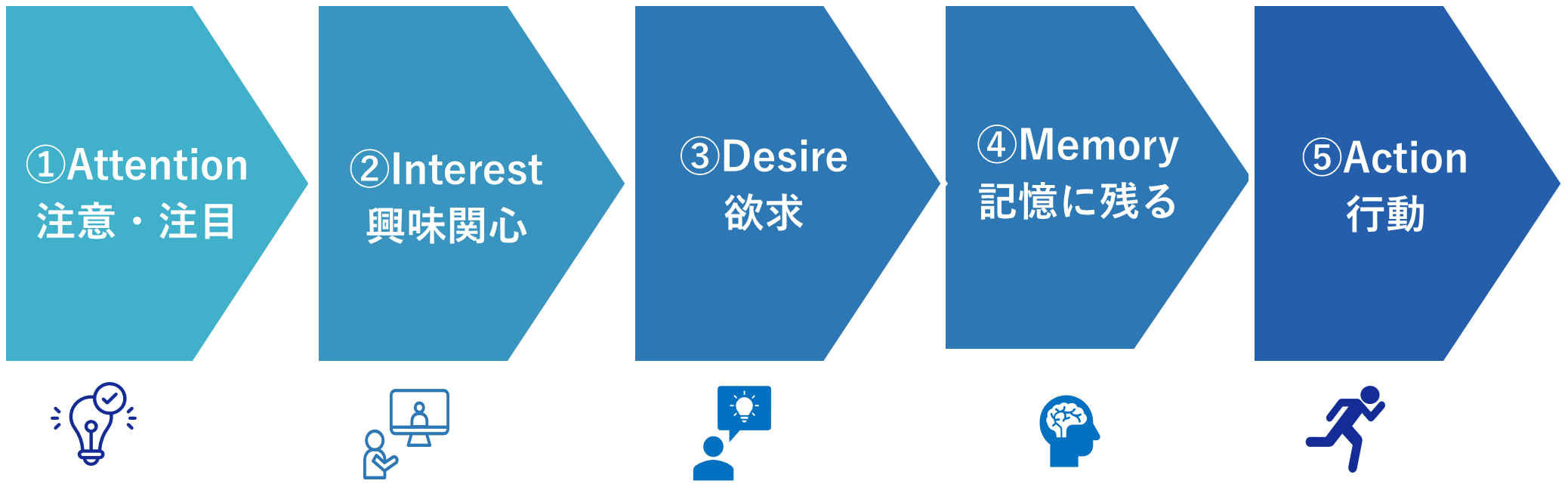

最後に、顧客に対して「自社はこの分野で1番であり、顧客に対して価値提供できること」を訴求します。

顧客へ訴求する際に忘れてはならないことは、「顧客視点であること」です。

大きなことから始めようとすると、なかなか行動に移せなくなるため、

まずは、小さなことからでも結構です。

「この分野であれば1番を獲得できる」というポイントを見つけ、自社の強みを磨き上げながら、

「顧客にとっての1番」を目指しましょう。

伊藤 侑加